2022年1月施行傷病手当金の支給期間等のQ&A公開

- 1. 2021年1月から傷病手当金は支給された期間に通算

- 2. 傷病手当金を2022年1月時点で受給していた場合の取扱い

- 3. 傷病手当金Q&Aについて

- 4. 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A

- 4.1. 1.傷病手当金関係(支給期間の計算方法)

- 4.1.1. 問1.今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

- 4.1.2. 問2.以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間及び支給満了日はどうなるのか。

- 4.1.3. 問3.傷病手当金の支給開始日(起算日)以降

- 4.1.4. 問4.傷病手当金の支給開始日(起算日)以降、

- 4.1.5. 問5.労務不能のため傷病手当金の申請を行ったが、報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給とされた場合、支給期間は減少するのか。

- 4.1.6. 問6.複数の疾病等について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

- 4.1.7. 問7.A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることになった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

- 4.1.8. 問8.報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間について、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

- 4.2. 「施行日」

- 4.3. その他

- 4.4. 参考リンク

- 4.5. 全投稿からの関連する記事:

- 4.1. 1.傷病手当金関係(支給期間の計算方法)

2021年1月から傷病手当金は支給された期間に通算

来年の2022年1月から傷病手当金の支給期間が暦の通算から、支給された期間に通算となります。

これに伴い、厚生労働省保険局保険課はこの内容に関し、2021年11月10日に事務連絡「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」を全国健康保険協会等に宛てて送付しました。

このQ&Aを確認すると、傷病手当金の支給期間の具体的計算は、「初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。」とされています。

支給開始日によって多少日数が前後するため、支給される最大の日数については支給開始となった日によって個別に確認する必要があります。

傷病手当金を2022年1月時点で受給していた場合の取扱い

2021年12月31日以前に傷病手当金を受給していた場合の取扱いは、2021年12月31日で支給開始日から1年6ヶ月間が経過しているか否かで決まります。

2020年7月1日以前が支給開始日の場合、2021年12月31日で1年6ヶ月以上が経過しているため、2022年1月1日以降、再び同一傷病で労務不能となったときでも傷病手当金の支給は行われません。

2020年7月2日以降に支給開始日がある場合、2021年12月31日において1年6ヶ月経過していないため、2022年1月1日以降、傷病手当金を受給することが可能です。

例えば、2020年7月2日~7月31日までの30日間について傷病手当金が支給されていた場合、2020年7月2日から2022年1月1日までの549日が支給期間であり、2022年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、2022年1月1日時点の受給できる最大の支給日数は519日となります。

従業員が私傷病で傷病手当金を申請する場合、会社で説明しているケースも多いと思います。

過去に傷病手当を受給していた場合にも、今回の改正内容が関係することから、内容を理解し、従業員に説明できるようにしたいものです。

傷病手当金Q&Aについて

Q&Aではこの内容の他に、改正に伴い生じる疑義や、傷病手当金の支給期間と並行して施行になる任意継続被保険者にかかる事項も盛り込まれています。

実務担当者必見の内容になりますので確認しておきたいところです。

問1~16までが、傷病手当金の支給期間の計算方法に関するところなので、そのまま転記させていただきます。

関連傷病手当金Q&AのPDF

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A

1.傷病手当金関係(支給期間の計算方法)

問1.今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

(回答)

- 初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。

- 当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。

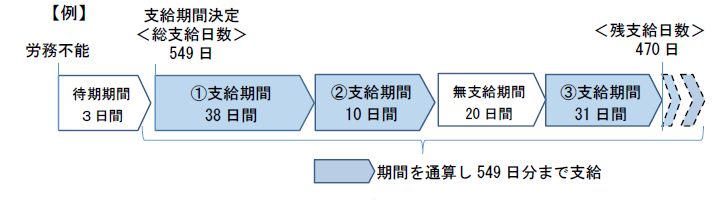

問2.以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間及び支給満了日はどうなるのか。

【例】

- 令和4年3月1日~4月10日労務不能(支給期間:38日間)

- 令和4年4月11日~4月20日労務不能(支給期間:10日間)

- 令和4年5月11日~6月10日労務不能(支給期間:31日間)

(回答)

- 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。

- 1.の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、

- 2.の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、

- 3.の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。

- なお、今回の法改正により、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。例えば③の期間が終了した翌日(令和4年6月1旧)より、

- 連続して470日間労務不能であった場合は令和5年9月23日、

- 支給期間の合間に合計して40日間就労した場合は令和5年11月2日、がそれぞれ支給満了日となる。

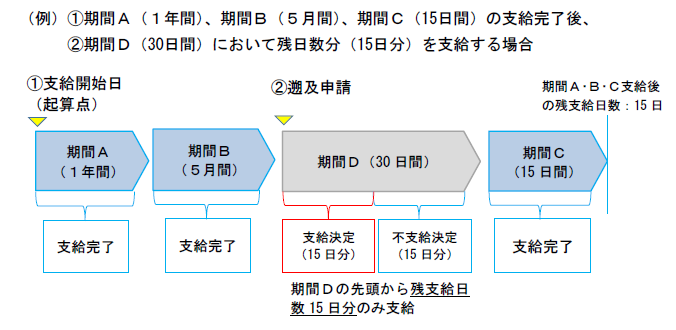

問3.傷病手当金の支給開始日(起算日)以降

- ある期間(期間A・B・C)において傷病手当金の支給を行った後、

- 支給開始日(起算点)より後の期間(期間D)について、事後的に遡って傷病手当金の支給申請があった場合、ある期間(期間A・B・C)と過去の期間(期間D)を通算すると1年6月間を超える場合、期間Cに対する支給決定を取り消し、返還請求を行った上で、期間Dに対して支給決定することとなるのか。

(回答)

- 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)第99条第4項では、傷病手当金の支給期間は「その支給を始めた日から通算して1年6月間」とされているため、支給開始日以降の支給期間が通算対象となるとともに、当該支給開始日において支給期間及び支給額(日額)が決定する。

- 支給開始日より後の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更されず、支給期間及び支給額も変更しないため、当該支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消す必要はない。

一方、支給開始日より前の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更され、支給期間及び支給額も変更されるため、「変更前」の支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消し、「変更後」の支給開始日を基準として支給決定することとなる。 - 問の例では、期間Cに係る傷病手当金の支給決定を取り消す必要はなく、

- 期間Aの先頭から起算し、期間B・Cの順に通算した上で、

- 1年6月間を超えない期間について期間Dに対して支給決定を行い、

- 期間Dのうち通算して1年6月間を超える期間は、不支給決定を行うこととなる。

- なお、健保法第99条第4項に規定する「その支給を始めた日」について、ここでは期間Aの支給を始めた日であり、期間Dの請求があったことにより支給期間及び支給額(日額)を再計算する必要はない。

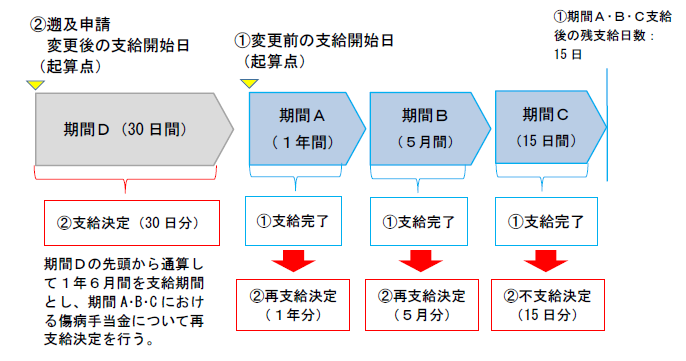

問4.傷病手当金の支給開始日(起算日)以降、

- ある期間(期間A・B・C)において傷病手当金の支給を行った後、

- 支給開始日(起算日)より前の期間(期間D)について、事後的に遡って傷病手当金の支給申請があった場合、

- 支給開始日(起算日)の変更により、傷病手当金の支給額の基準となる標準報酬月額の算定期間が変更となることから、期間A・B・Cに係る支給決定を取り消し、返還請求を行った上で、期間Dを起算日として支給決定することとなるのか。

(回答)

- 問3の回答のとおり、支給開始日より前の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更され、支給期間及び支給額も変更されるため、「変更前」の支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消し、「変更後」の支給開始日を基準として支給決定することとなる。

- 問の例では、期間A・B・Cに係る傷病手当金の支給決定を取り消す必要があり、

- 期間A・B・Cに係る傷病手当金の支給決定を取り消した上で、

- 期間Dの先頭を支給開始日として支給決定し直すこととなる。

- また、この場合において、

- 期間Dの先頭を支給開始日として支給期間及び支給額(日額)について再計算するとともに、

- 期間Dの先頭から起算し、期間A・B・Cの順に通算した上で、通算して1年6月間を超える期間については、不支給決定を行う。

問5.労務不能のため傷病手当金の申請を行ったが、報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給とされた場合、支給期間は減少するのか。

(回答)

- 報酬、障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金が不支給とされた期間については、傷病手当金の支給期間は減少しない。

- 一方、報酬、障害年金又は出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回るために傷病手当金の一部が支給される場合には、支給期間は減少する。

- なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたことにより、出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間は減少する。

問6.複数の疾病等について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

(回答)

- 傷病手当金については、疾病等ごとに支給期間が決定し、複数の疾病について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、各々の疾病等について、それぞれ傷病手当金が支給されると解する。

- このため、傷病手当金が支給された日数分だけ、各々の疾病等に係る支給期間は減少することとなる。

問7.A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることになった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

(回答)

- B疾病による傷病手当金はA疾病による傷病手当金とは別の給付となるため、支給期間はB疾病に係る支給期間のみ減少することとなる。

問8.報酬や障害年金等との併給調整により、傷病手当金が不支給となった期間について、健康保険組合の規約により、傷病手当金付加金のみ支給される場合に傷病手当金の支給期間については、どのような取扱いとなるのか。

(回答)

- 傷病手当金が不支給となった期間に傷病手当金付加金のみ支給されても、傷病手当金の支給期間は減少しない。

「施行日」

問9.支給期間の通算化は、いつから施行されるのか。

(回答)

- 令和4年1月1日から施行される。

問10.改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。

(回答)

- 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされている。

- したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月3旧)において支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算される。

【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合

- 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用される。

【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されている場合

- 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用される。

- なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる。

問11.資格喪失後の継続給付の取扱はどうなるのか。

(回答)

- 資格喪失後の傷病手当金の継続給付については、健保法第104条において、「継続して」受けるものとされているため、従来どおり、被保険者として受けることができるはずであった期間において、継続して同一の保険者から給付を受けることができる。

- ただし、一時的に労務可能となった場合には、治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても傷病手当金の支給は行わない。

その他

問12.傷病手当金の支給額の算定方法について変更はあるか。

(回答)

- 今回の改正では、傷病手当金の支給額の算定方法について変更は生じない。従来どおり傷病手当金の支給開始時に算定した支給額を支給する。

問13.傷病手当金の支給決定に当たり、支給決定通知書に残りの支給期間を記載する必要があるか。

(回答)

- 支給決定通知書の記載内容については、従来から各保険者の判断とされており、引き続き各保険者において適切に判断いただきたい。

問14.傷病手当金の支給申請書について、改正法の施行に伴い変更する必要はあるのか。

(回答)

- 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第84条第10項において、新たに同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に対する労働者災害補償保険法等に基づく休業補償給付等の支給状況について記載することを求める予定であり、様式に確認欄を設ける必要がある。

- なお、改正法の施行前に使用していた様式に確認欄がない場合は、施行後の内容に即した形で、当分の間、取り繕って使用していただきたい。

問15.船員保険の傷病手当金や健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金についても、改正法による取扱いの変更が生じるのか。

(回答)

- 船員保険の傷病手当金については、改正法の施行に伴い通算することとなる。

- 一方で、健康保険の日雇特例被保険者に係る傷病手当金については、本改正の対象とならないため通算されず従前の取扱いとなる。

問16.被保険者が過去に加入していた保険者で支給した傷病手当金について、マイナンバーを活用した情報連携により「疾病名」や「支給期間」を確認することは可能か。

(回答)

- 現状、マイナンバーを活用した情報連携では、「支給期間」は確認できる一方、「疾病名」等に係る情報は取得できないため、当該情報連携による情報のみでは、同一関連の傷病による傷病手当金であるかの確認ができない。このため、原則として、被保険者が過去に加入していた保険者に直接照会する必要がある。

参考リンク

厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

法令等データベースサービス「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません