労働基準法の一部改正法(平成22年4月1日施行)が成立

労働基準法の一部改正法が成立し、平成22年4月1日から施行されます。

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行となります。

ここでは、改正のポイントを解説してまいります。

内容のご理解の一助になればありがたい次第です。

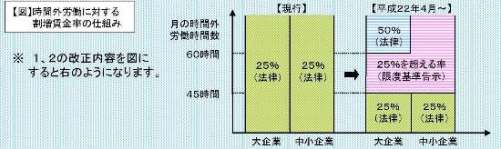

時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

(改正法第37条第1項、第138条)

(中小企業については、当分の間、適用が猶予されます)

時間外労働の割増賃金率が次のように引き上げられます。

1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上

1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。

割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。

ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率は、変更ありません。

(注) 中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。

※ 猶予される中小企業

| 資本金の額または出資の総額 | |

| 小売業 | 5,000万円以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 |

| 上記以外 | 3億円以下 |

| 常時使用する労働者数 | |

| 小売業 | 50人以下 |

| サービス業 | 100人以下 |

| 卸売業 | 100人以下 |

| 上記以外 | 300人以下 |

(注)事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断されます。

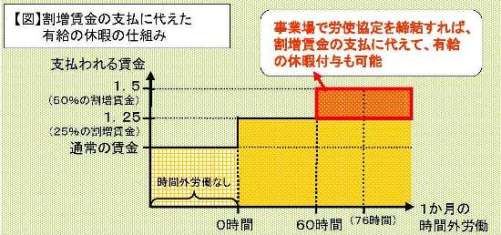

割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます

(改正法第37条第3項)

事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。

この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。

労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要です。

【具体例】

時間外労働を月76時間行った場合

→ 月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払に代えて、有給の休暇付与も可能

→ 16時間×0.25=4時間分の有給の休暇を付与(76時間×1.25の賃金の支払は必要)

割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます

(企業規模にかかわらず、適用されます)

限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行う場合・・・25%を超える率

「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。

それに加え、新たに、

1.特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

2.1の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

3.月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

が必要となります。

労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。(労働基準法第36条第3項)

今後、改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正される予定です。

年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります

(企業規模にかかわらず適用されます)

(改正法第39条第4項)

現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。

1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。

年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。

例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。