作成日:2017年10月14日

坂本工業では、来年春入社の内定者から内定辞退の連絡があったことから、引続き採用活動を行うことになった。そこで、他社の採用活動の動向等を社労士に相談することにした。

「人事部長」

こんにちは。急に秋が深まりましたね。

そうですね。いよいよ年末に向けて気ぜわしい日々がやってきそうです。そういえば、先ほど受付で、採用面接の案内看板を見かけましたが、採用活動を行っていらっしゃるのですか?

「人事部長」

今日はその話をしようと思っていました。実は来年春に入社予定の学生から内定辞退の連絡がありました。とても残念なのですが、できればいまからでも優秀な人材がいれば採用したいと考え、求人を再開したところです。急いで募集をかけましたが、売り手市場が続いているためか、苦戦しています。

それは大変でしたね。

「人事部長」

他社での採用状況はどのような感じでしょうか?

他社でも同じように相当苦戦していると聞いています。また今年の採用活動では、学生から残業時間数や年次有給休暇(以下、「年休」という)の取りやすさについての質問があったと聞いています。以前は、給与面の質問が多かったのですが、変化してきているようですね。

「人事部長」

他社の採用担当者の方もそのような質問を受けているのですね!私も学生からそのような質問を受け、驚きました。

そうですね。少し前に発表された調査でも、定時帰りのできる会社や残業の少ない会社を好む者が増えているという内容が出ていましたが、まさに現場でも学生が直接、そうした質問をしてくるようになっているようです。最近は、過重労働や違法残業等で企業名公表が行われるようになったこともあり、定時帰りができる会社や残業の少ない会社、年休を取りやすい会社であるか否かを事前にチェックし、さまざまな情報を確認した上で就職先を検討するようになっているのでしょう。

「社長」

なるほど。就職先として当社を選んでもらえるように、働かせ方や仕事のやりがいなどを検討していくことが重要ですね。

はい。そして、それが伝わるような求人内容にすることが採用につながるのだろうと感じています。

「人事部長」

確かにそうですね。

さて、少し話は変わりますが、今回の求人活動に関連して、求人募集を行う際の注意点として、固定残業代の記載についてお話しておきたいと思います。いまから解説する取扱いは、ハローワークの新卒求人において求められてきましたが、転職サイトなどを運営する職業紹介事業者についてもこれに準じた取扱いが求められています。実際、他社においていままでと同じ求人の記載方法では求人サイトに掲載できないと変更を求められたケースもあったようです。

「人事部長」

当社でも固定残業代の制度を導入していますので、ハローワークのみならず求人サイトでも募集の掲載ができないとなると非常に困ります。具体的にはどのような点に注意が必要なのでしょうか?

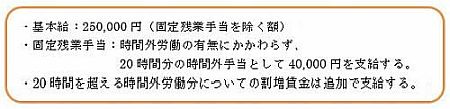

固定残業代の制度を採用する場合は、求人票などに以下の(1)~(3)の内容すべてを明示することになっています。

- (1)固定残業代を除いた基本給の額

- (2)固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- (3)固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

記載例としては、以下のような形になります。

「人事部長」

なるほど。総額で表示するのではなく、固定残業代の金額が分かるようにするといった、具体的な内容を記載する必要があるのですね。

このような取扱いがスタートした背景には、ハローワークにおいて、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情で一番多い内容が「賃金に関すること(固定残業代を含む)であったこと」、職業紹介事業者を利用して就職活動をした者の「求人条件と採用条件が異なっていた」という不満で一番多い内容も、「賃金に関すること(固定残業代を含む)」であったということがあります。

「人事部長」

いずれも賃金に関することが一番多い内容なのですね。たしかに、固定残業代を含んだ総額のみが記載されていると、かなり高い給与の会社として見えることから、誤解を生じやすいですよね。会社の説明不足だけでなく、説明しただけでは本人が十分に理解できないことがありますので、会社としても、適切な記載をするとともに、分かりやすいようにし、説明していく必要がありますね。

ここでは固定残業代について解説しましたが、固定残業代に限らず、入社後に誤解が生じないよう、労働条件については分かりやすく説明していくことが求められています。また、来年1月からは虚偽の求人申込みを罰則の対象としたり、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を応募者に明示することの義務付けが行われる予定です。

「人事部長」

労働条件を説明することの重要性が高まっているということですね。

その通りです。入社してから労働条件が違ったということになれば、入社した従業員も会社も不幸になります。採用後のミスマッチをなくすために、丁寧に対応していきたいものですね。

>>次回に続く

今回は、近年の求人活動の動向と求人を行う際の注意点について解説しましたが、ここで労働関係法令違反の場合の求人不受理についてとり上げましょう。

既にハローワークでは、一定の労働関係法令違反の求人者による新卒者向け求人を受理しないことができるとされており、職業紹介事業者についてもこれに準じた取組みが求められています。これが今後、新卒者向けに限らず、すべての求人について受理しないことができるようになります。

この一定の労働関係法令違反とは、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法の一定の規定に違反し、是正勧告を受けたり、企業名が公表された会社が該当し、例えば時間外の割増賃金を支払っていないとして、1年に2回以上労働基準法第37条第1項に違反し、是正勧告を受けたような場合が該当します。求人募集にも影響が出てくることから、より一層の法令遵守が求められることになるでしょう。

参考リンク

厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

厚生労働省「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146838_1.pdf

作成日:2017年10月14日

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

過去1年のバックナンバー

- 割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方 19.04.12

- 在宅勤務等の事業場外での働き方を検討する際のポイント 19.03.14

- ゴールデンウィークの10連休への対応を検討するポイント 19.02.14

- 36協定の特別条項を運用する際の注意点 19.01.13

- 在宅勤務等事業場外の働き方検討のポイント 18.12.14

- 副業・兼業を検討する際の留意点 18.11.11

- 企業に求められる自然災害対策(BCP) 18.10.12

- 改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金 18.09.15

- 同一労働同一賃金とは何か 18.08.10

- 従業員の個人情報を取扱う際の注意点 18.07.16

- ストレスチェックの実施と関連して活用できる助成金 18.06.14

- 平成30年度労働保険年度更新と確認したい高年齢被保険者の取扱い 18.05.10

- 締結が必要な労使協定と労働基準監督署への届出の要否 18.04.12